废寝忘食,是汉语中的一个成语,形容专心致志地工作、学习,忘记了睡觉和吃饭。这个成语最早见于《后汉书·班超传》,形容班超奋发读书,废寝忘食。后来逐渐演变成了一个常用的成语,用来形容人们专注于某种事业或工作,全身心投入其中。

废寝忘食的成语故事源自汉代。相传,班超是东汉末年的一位杰出的政治家、军事家和文学家,他一生都在为国家的繁荣和人民的安定而努力奋斗。在班超年轻的时候,他就展现出了非凡的才华和毅力。据史书记载,在求学时期,班超为了追求更高的知识,常常废寝忘食,日夜兼程,孜孜不倦地钻研经书。他的学识渊博,才华横溢,很快就成为了当时学术界的翘楚。

废寝忘食这个成语,不仅仅是形容一个人在学习、工作上的投入程度,更是一种对于追求目标、不懈努力的一种态度的体现。废寝忘食,意味着对事业的执着追求,对目标的不懈追求,对人生的热爱与投入。在当今社会,废寝忘食的精神已经成为了一种宝贵的品质,激励着无数人为梦想奋斗拼搏,为社会进步贡献力量。

在现代社会,废寝忘食的精神被更多地引申为对于工作、学习、创业等各个方面的投入和专注。随着社会的发展和科技的进步,人们的工作节奏愈发快速,竞争也愈发激烈。在这样的环境下,废寝忘食的精神更加彰显其价值。只有不断努力学习,不断提升自己的能力,才能在激烈的竞争中脱颖而出,实现自己的人生价值。

废寝忘食的成语故事,讲述了一个人专注于学习、工作的故事,展现了追求目标、不懈努力的精神。这种精神在古代,如班超般的志士,也在现代,如各行各业的励志者,都有着广泛的应用和深远的影响。让我们在追求梦想的路上,不忘初心,废寝忘食,努力奋斗,创造属于自己的辉煌!

东汉初,被任命为建威大将军的耿弇率兵奔赴齐地,前去围剿以张步为首的割据势力。当时张步据守剧地,派他的兄弟张蓝率精兵二

写出两个来源于寓言故事的:___、__邯郸学步:故事出自《庄子·秋水》。成语“邯郸学步”,比喻生搬硬套,机械地模仿别人,不但学不到别人的长处,反而会把自己的优点...

秦朝被推翻的时候,项羽、刘邦以及其他参加反秦战争的各路将领,齐集商议胜利以后怎样割据国土。当时势力最强的项羽企图独霸天下

营:像苍蝇到处乱飞比喻某些小人得到名誉,到处钻营的意思。 苟:苟且,这里是不顾优容的意思。 比喻为了追逐好吃的东西,像苍蝇

成语解铃还需系铃人就出自南京清凉山上的清凉寺。 这句成语源自一个叫法灯的和尚。据明代瞿汝稷所编佛家禅宗语录《指月录

中国经典成语故事(必备10篇)1、中国经典成语故事(1)晋代的祖逖是个胸怀坦荡、具有远大抱负的人。他小时候却是个不爱读书的淘气孩子。进入青年时代,他意识到自己知...

醉翁之意不在酒:本意并不在此,而是另有所图。 北宋杰出文学家欧阳修,别号醉翁。《醉翁亭记》便是他的得意之作。 《

“画龙点睛”的成语故事是什么?意思是什么?成语“画龙点睛”就是从这个传说中来的。现在一般用来比喻写作、讲话时,在关键性的地方用上一两句精辟的语言来点明含义,使内...

【注音】ku mǎ r jin 【成语故事】商朝末年,伯夷与叔齐是孤竹国国君的儿子,孤竹君死后,两人互相推让不愿为王,跑到周

成语故事手不释卷 出处《三国志middot;吴志middot;吕蒙传》注引《江表传》 光武(刘秀》当兵马之务,手不释卷。 ...

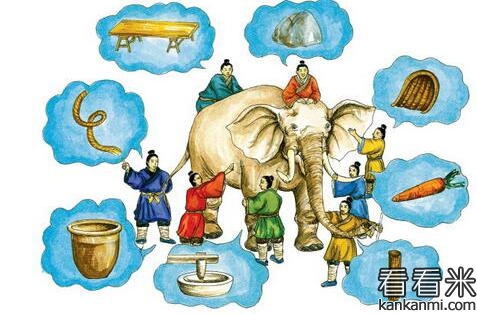

据古代印度佛经中讲,古时印度有一个小国,国王名叫镜面王。他信奉释迦牟尼的佛教,每天都拜佛诵经,十分虔诚。可是,国内当时流行着很多神教巫道,多数臣民被它们的说教所...

【拼音】sh mn r zǐ 【成语故事】春秋时期,公子僚当上吴王,长子光心存怨恨,他设宴让专诸扮作厨师杀掉吴王,自己成为

宵衣旰食的成语故事成语来源"宵衣旰食"是一个古代成语,源自《左传》。它是一个形容人勤奋工作、节俭生活的成语,形象地描绘了人们白天穿着晚上的衣服,晚上吃着白天的饭...

1 二人相马的故事 伯乐教两个人辨认爱踢人的马,(这两个人)一起去赵简子的马棚里看马。一个人指出了爱踢人的马,他从后面摸那匹马,多次抚摸它的屁股而那匹马却不踢人...

【成语】: 争先恐后 【拼音】: zhēng xiān kǒng hu 【解释】: 意思是抢着向前,唯恐落后。 【成语故事】:

三寸之舌(sāncùnzhīshé)比喻能说会辩的口才。通畅用来形容人善于辩论,据理力争。公元前257年,秦军包围了赵国都城邯郸赵王派平原君到楚国去请求援兵,同...

成语故事蓝田生玉成语故事 这个成语来源于《三国志.吴书.诸葛烙传》,恪少有才名,发藻岐嶷,辩论应机,莫与为对。权见而奇之,谓瑾曰:蓝田生玉,真不虚...

一心一意成语故事1、一心一意成语故事如下:释义】形容做事专心一意,一门心思的只做一件事。【出处】《三国志·魏志·杜恕传》“免为庶人,徙 章武郡 ,是岁 嘉平 元...

古时候,有个烧木炭的老汉有两个儿子,大的叫青山,小的叫红山,老汉快去世时,把东岗分给了青山,把西岗分给了红山。 西

楚国有个书生,由于生活贫穷,很想找到一条发财的门路。 他读到一本书,书上说:谁得到螳螂捕蝉时遮身的那片树叶,别人就看不